平成31年度入学式

4月10日(水)、平成31年度入学式での校長先生のお話です。

入学した11名の新入生を、在校生、職員、来賓の方々も、心から楽しみにしていました。

新入生の皆さん。小学校では、勉強や運動、給食や行事など、どきどき、わくわくすることがいっぱいあります。楽しみにしていてくださいね!

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、大変おめでとうございます。

足利市立名草小学校

本校のホームページに掲載されている写真、絵の著作権は足利市立名草小学校に帰属します。 無断の転用を禁止します。 Copyright(C)nagusai-elementary school All right reserved

4月10日(水)、平成31年度入学式での校長先生のお話です。

入学した11名の新入生を、在校生、職員、来賓の方々も、心から楽しみにしていました。

新入生の皆さん。小学校では、勉強や運動、給食や行事など、どきどき、わくわくすることがいっぱいあります。楽しみにしていてくださいね!

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、大変おめでとうございます。

4月8日(月)、今日から平成31年度、1学期が始まりました。

初めに新任式が行われました。

続いて、始業式が行われました。

校長先生のお話を紹介します。

みなさんは「令和」と聞いてどんな感じをもちましたか?

「令」には「立派な」「清らかで美しい」という意味があるそうです。

「和」には「①やわらぐ。おだやか。②なかよくする。③合わせる。合う。ととのう。」などの意味があります。英語にすると「Beautiful Harmony」「美しい調和」と訳すそうです。

今年は、運動も勉強もみんなで力を合わせて一緒に頑張る年にしてください。自分のことだけでなく、周りにわからない友達や困っている友達がいたら、ぜひ声を掛けてあげてください。そして、手を貸したり、助けたりできる人になってください、そうすれば今まで以上に、全員が笑顔で過ごせる、素敵な名草小学校になるはずです。

先生達と一緒に頑張っていきましょう。

名草小学校では、インフルエンザ等の感染症に罹患した際、感染拡大防止のため出席停止の措置をとることとなっております。

感染症にかかってしまったと思われる場合は、早めに医師の診察を受け、結果を学校へお知らせください。

また、感染症と診断された場合は、医療機関を受診後「登校届」の提出をお願いしています。

医師からの指示を保護者の方が添付しました「登校届」に必要事項を記入の上、お子様が登校可能になりましたら、学校へ提出をお願いします。

6月13日(水)

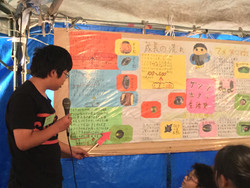

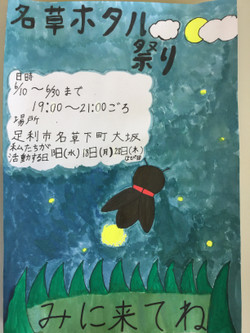

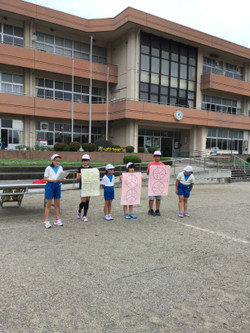

名草のほたるを広め隊(5、6年生)が、総合的な学習の時間の一環として、名草ほたる祭りに参加しました。この日のために、4つのチーム(クイズチーム、説明チーム、チラシ・ポスターチーム、案内チーム)に分かれて、準備を進めてきました。

クイズチームは、ほたる祭り会場にて、ほたるに関するクイズを行いました。

説明チームは、ほたる祭り会場にて、源氏ほたるの生活の様子についてや広め隊の1年間の活動の流れを発表しました。

案内チームは、ほたる祭り会場での道案内や安全に鑑賞を楽しんでいただくための呼びかけ等を行いました。

チラシ・ポスターチームは、当日までに、市内小学校向けのちらしや公民館などに貼っていただくポスターを作成し

、当日は、案内チームとともに、活動しました。

次回、ほたる祭り会場での発表は、28日(木)となります。

6月21日(木)

梅雨の合間の晴天に恵まれ、全校児童で共遊をしました。

企画委員の児童が企画・準備した円形コートでの転がしドッジボールを楽しみました。

6月7日(木)

5年生が日光へ遠足に行ってきました。

天気が心配されましたが、当日は過ごしやすいよい天気となりました。

子供たちは、日光の自然を満喫していました。また、世界遺産の日光東照宮を見学し、日本の奥深い歴史と文化に触れることができました。

4月9日(月) 新任式・始業式

新たに4人の先生を迎えて、平成30年度名草小学校がスタートしました。

本年度も、名草の子供たちが楽しく学び、元気いっぱい成長していけるよう精一杯努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

インフルエンザ等の出席停止の感染症に罹患した場合の手続きが変更になりました。

これまで、医師に「証明書」を書いてもらい学校に提出してもらっていましたが、昨年度から医師からの指示を保護者が聞き、「登校届」に記入して学校に提出するようになりました。ただし、インフルエンザの場合は、発症日と解熱した日の記入を追加でお願いすることになります。

用紙については、罹患した場合に担任から用紙を受け取るか、このHPからダウンロードしていただくことになります。

以上よろしくお願いいたします。

11月22日(水) 「感謝の集い」を行いました。

読み聞かせボランティアさん、給食配膳員さん、交通指導員さん、スクールサポーターさん、駐在所員さんをお招きして、日頃の感謝の気持ちを伝えました。

心を込めて作ったカードや花束をプレゼントしたり、お招きしたそれぞれの方に関する〇✖クイズを行ったり、全校で歌のプレゼントをしたりしました。

クイズでは、自分たちが知らないところでも、様々なことを名草小のためにしてくださっていることを知り、さらに感謝の気持ちが高まりました。

今後も、名草小の子供たちのことを温かく見守ってください。よろしくお願いします。

11月19日(日) 資源物回収を行いました。

全家庭の皆さんに御協力していただきました。

資源物回収で得た資金は、児童のために有効に利用させていただきます。

御協力、ありがとうございました。